Нужно кардинально переработать закон "О промышленной политике", считают эксперты.

Аналитический центр Halyk Financе характеризует не иначе как "провал" результаты прошлых и текущих усилий властей по индустриализации и диверсификации экономики Казахстана. По мнению аналитиков, действующая "Концепция развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы" и Закон "О промышленной политике" не приведут к улучшению в данном направлении, передает inbusiness.kz.

Аналитики HF рассматривают данные исследования МВФ "Call of Duty: Industrial Policy for the Post-Oil Era" в котором отмечалось, что многие страны-экспортеры нефти (включая Казахстан) пытались диверсифицировать свою экономику и, несмотря на высокие инвестиции и значительные улучшения в инфраструктуре, образовании и деловой среде, проводимые до сих пор стратегии не привели к каким-либо значительным успехам, а также исследования авторитетных международных экспертов в сфере промышленной политики "The New Economics of Industrial Policy", где суммируются успехи и провалы в промышленной политике различных стран мира и приводятся ценные рекомендации.

В исследовании МВФ "Call of Duty: Industrial Policy for the Post-Oil Era" (далее – исследование МВФ) отмечается, что даже если в ближайшие два десятилетия есть небольшая вероятность наступления эры, когда нефть потеряет свою значимость, то это приведет к колоссальным потерям экспорта и бюджетных доходов в странах-экспортерах нефти, таких как Казахстан. Подобная вероятность означает, что диверсификация экономик-экспортеров нефти должна начаться без промедления, чтобы изменить преобладающую модель роста и поддержать уровень жизни населения в будущем. Далее авторы данного исследования доказывают, что шанс, когда нефть потеряет свою значимость в следующие два десятилетия, очень существенный; уже сегодня экспортеры нефти должны переосмыслить свои планы по индустриализации и диверсификации своих экономик.

По мнению авторов исследования МВФ, единственный путь к устойчивому долгосрочному росту экспортеров нефти – это создание в стране динамичных секторов экономики для экспорта средне- и высокотехнологичных товаров и услуг, что будет напрямую влиять на повышение факторной производительности и на обеспечение качественного роста экономики и благосостояния населения. Как указано в документе, чтобы изменить модель экономического роста в странах экспортерах нефти, правительствам этих стран необходимо выйти за рамки текущих рецептов экономического роста и сфокусироваться на устранении провалов рынка в торгуемых отраслях экономики.

Например, согласно исследованию МВФ, нефтяные экспортеры Персидского залива успешно создали одни из самых благоприятных условий для ведения бизнеса с минимальными нормативными актами, низкими налогами и современной инфраструктурой. Они также обладают одним из самых гибких рынков труда в мире, если учесть практически неограниченную возможность импорта квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы. Однако это не привело к сколько-нибудь значительному экспорту высокотехнологичных несырьевых товаров и услуг в этих странах.

В независимом Казахстане впервые промышленная (индустриальная) политика страны для диверсификации экономики сформировалась в 2003 году. Тогда был утвержден первый программный документ в этом направлении – "Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы". Затем таких программных документов по индустриализации и диверсификации экономики было множество, и власти Казахстана потратили на эти программы развития огромные финансовые средства, включая очень большой объём недополученных доходов госбюджета из-за налоговых льгот по индустриализации.

В своём исследовании аналитики HF показывают, что несмотря на большие усилия и потраченные средства, властям Казахстана так и не удалось диверсифицировать экспорт страны и значительно улучшить факторную производительность и другие показатели конкурентоспособности экономики Казахстана. Как было сказано в исследовании МВФ, самым главным показателем результатов политики индустриализации и диверсификации в странах-экспортерах нефти является доля средне- и высокотехнологичного несырьевого экспорта в общем экспорте страны. К сожалению, официальная статистика в Казахстане не анализирует данный показатель, чтобы показать более благоприятную картину. То же самое происходит с анализом факторной производительности, индексом экономической сложности и другими показателями, оценивающими конкурентоспособность экономики в Казахстане.

В действующей "Концепцию развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы" (Концепция), которая была утверждена в марте 2023 года, а также Законе "О промышленной политике", который был утвержден в декабре 2021 года указано, что в них описываются главные направления государственной политики индустриализации как катализатора и основы диверсификации всей экономики. Аналитики HF сравнили текущую промышленную политику Казахстана с тем, что рекомендуется в исследовании МВФ "Call of Duty: Industrial Policy for the Post-Oil Era" и в авторитетном исследовании – "The New Economics of Industrial Policy", и в результате отметили следующее:

1. Начиная с 2008 года в Казахстане начался переход промышленной политики от рыночных подходов к командно-административным методам, усиливая роль государства в экономике. То есть, используя нефтяные деньги, накопленные в Нацфонде, чиновники стали замещать собой рынок, определяя какие товары, предприятия и секторы экономики станут "прорывными" для индустриализации и диверсификации страны. Отсутствие фокуса правительства на усилении рыночных механизмов распределения финансовых ресурсов и на решении проблем "рыночных провалов" для индустриализации стало одной из главных проблем неэффективности всех прошлых государственных мер индустриально-инновационного развития. Государство не должно замещать собой рынок, а также частное предпринимательство и инициативу.

2. Только в последние пять лет промышленная политика в Казахстане стала чётко говорить о своём фокусе на несырьевом экспорте. В частности, в действующей Концепции в начале отмечается, что "в Казахстане поэтапно реализуется политика промышленно-инновационного развития, направленная на создание высокопроизводительной и экспортоориентированной обрабатывающей промышленности". Однако далее в документе предлагаются меры поддержки бизнеса, которые напрямую противоречат экспортной ориентированности.

Например, далее в той же Концепции указано, что: "Перед Казахстаном стоят задачи качественного роста обрабатывающей промышленности, ориентированные на удовлетворение первоочередных нужд населения, как в продовольственных, так и непродовольственных товарах, обеспечения бесперебойной работы и развития отечественного производственного комплекса, и тем самым повышения самодостаточности экономики страны".

3. Однако самодостаточность (импортозамещение) и экспортоориентированность – это два противоположных несовместимых направления промышленной политики, и международные исследования, упомянутые ранее, как раз и отмечают, что политика импортозамещения напрямую вредит индустриализации и диверсификации в стране. В прошлом и сейчас практически все государственные меры по развитию обрабатывающей промышленности относятся к инструментам импортозамещения, что приводит к крайне низкой эффективности промышленной политики за последние двадцать лет. Ярким примером политики "импортозамещения" в Казахстане является государственная поддержка развития автомобильной промышленности.

В целом текущая государственная помощь для бизнеса приводит к искажению в рыночной мотивации по повышению их конкурентоспособности (прежде всего – повышению производительности). На сегодня в отечественным бизнесе сформировались иждивенческие ожидания по отношению к государству. В результате такой госпомощи в Казахстане не работает процесс "созидательного разрушения" (creative destruction), когда с рынка оперативно уходят неэффективные компании, а вместо них приходят много новых и эффективных. В связи с этим, по мнению аналитиков, надо кардинально пересмотреть подходы по предоставлению государственной помощи так, как это рекомендуется международными исследованиями, упомянутыми ранее.

Проблемы с диверсификацией экспорта

Согласно официальной статистике за 2022 год, на несырьевой экспорт Казахстана приходилось 31% от общего объёма экспорта. Однако мировая практика говорит о том, что для реальной оценки диверсификации экспорта нужно принимать во внимание уровень переработки природного сырья. Несырьевой экспорт не должен включать в себя первый передел сырья, добываемого в стране, что подразумевает производство металлов, продуктов нефтепереработки, а также необработанные сельскохозяйственные товары.

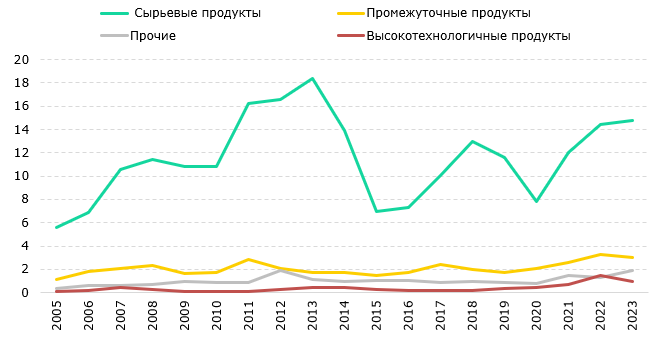

Если посчитать реальный несырьевой экспорт Казахстана в соответствии с мировой практикой, исключив промежуточные продукты (металлы и прочий экспорт первого передела сырья), то он в 2022 году составлял лишь 13% от общей стоимости экспорта. На Рисунке 1 несырьевой экспорт состоит из высокотехнологичных продуктов и прочего экспорта. Однако 13% несырьевого экспорта для 2022 тоже не является объективным показателем, поскольку в том году данная доля включала резкий скачок реэкспорта высокотехнологичной продукции из Казахстана в Россию. К сожалению, статистика в Казахстане не разделяет несырьевой экспорт собственного производства и реэкспорт.

Как видно из Рисунка 1, динамика доли высокотехнологичных продуктов в экспорте редко превышает 2-3% с 2014 по 2021 годы, что свидетельствует о низком уровне технологического развития и инновационной активности. В 2020 году доля высокотехнологичного экспорта в общем экспорте выросла только благодаря резкому спаду экспорта нефти из-за коронавирусного кризиса, что хорошо видно на Рисунке 2. Также в 2022 году наблюдается существенный рост доли высокотехнологичного экспорта до 6-7%, однако этот рост был обусловлен преимущественно реэкспортом в Россию на фоне западных санкций, введенных против России. В 2023 году по мере ослабления первоначального шока доля вновь возвращается к уровню около 3%.

Рисунок 1. Структура экспорта Казахстана по различным категориям продукции

(Примечание: на рисунке высокотехнологичные и прочие продукты представляют собой несырьевой экспорт Казахстана)

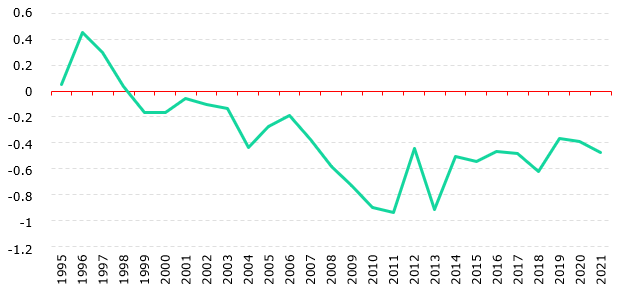

На Рисунке 2 показан экспорт Казахстана по вышеописанным категориям в денежном выражении. Как видно из данного рисунка, сырьевой экспорт крайне волатильный и целиком зависит от цен на нефть. Такая большая волатильность сырьевого экспорта наносит большой вред экономическому развитию страны. Это ещё раз подчеркивает, насколько важно для Казахстана иметь диверсифицированный несырьевой экспорт.

Рисунок 2. Динамика экспорта Казахстана по различным категориям продукции, $ млрд

Также проблему с диверсификацией экспорта в Казахстане можно показать рассчитав индекс Херфиндаля-Хиршмана. Высокий индекс концентрации экспорта (HHI) также подчеркивает проблему концентрации экспорта на небольшом числе товаров. Данный индекс для Казахстана превышает 0.60, что указывает на очень высокую концентрацию экспорта на нескольких ключевых продуктах.

Важно отметить, что допустимым уровнем индекса HHI для более устойчивой и диверсифицированной экономики считается значение ниже 0.25. Это свидетельствовало бы о более сбалансированной структуре экспорта, где риски, связанные с зависимостью от нескольких ключевых товаров, значительно снижены. Таким образом, текущее значение индекса для Казахстана, превышающее 0.60, значительно больше оптимального уровня. За весь период с 2005 по 2023 годы индекс оставался стабильно высоким, что указывает на отсутствие существенных изменений в структуре экспорта за 20 лет (Рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика HHI индекса экспорта Казахстана

(Примечание: значения выше 0.25 указывают на несбалансированную структуру экспорта)

Помимо показателей, описанных выше, на проблемы с диверсификацией и индустриализаций экономики Казахстана указывает международно-признанный Индекс экономической сложности (Гарвардский индекс – ECI). Данный индекс основан на идее, что уровень экономического развития страны связан с разнообразием и сложностью продуктов и услуг, производимых в стране. Положительное значение ECI указывает на то, что страна имеет сравнительное преимущество в производстве сложных продуктов, в то время как отрицательное значение предполагает, что страна специализируется на производстве более простых продуктов.

Рисунок 4 показывает динамику индекса экономической сложности Казахстана с 1995 по 2021 годы. В 1995 году значение ECI было положительным, что свидетельствовало о сравнительном преимуществе Казахстана в производстве более сложных продуктов. Однако с 1996 года значение ECI начало снижаться и перешло в отрицательную область, что указывает на переход к производству и экспорту более простых продуктов. Период с 2000 по 2011 годы характеризуется значительным снижением ECI, достигшим самой низкой точки в 2009 году. После 2011 года наблюдаются колебания, но значение ECI остаётся в отрицательной области, что свидетельствует о том, что Казахстан продолжает специализироваться на производстве менее сложных продуктов.

Рисунок 4. Динамика индекса экономической сложности Казахстана

(Примечание: значения ниже нуля указывают, что страна специализируется на производстве более простых продуктов)

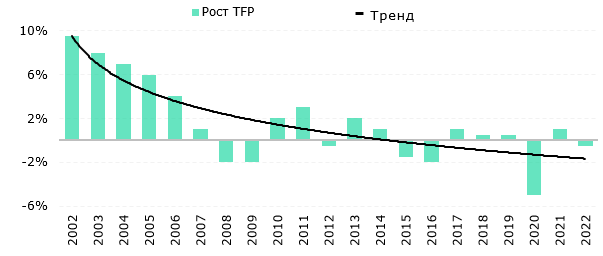

Очень важным показателем государственных мер по индустриализации и диверсификации экономики является факторная производительность экономики. Всемирный Банк (ВБ) в середине февраля этого года опубликовал свой доклад по экономике Казахстана. В своём докладе ВБ назвал текущий период экономического развития Казахстана "потерянным десятилетием" с точки зрения роста факторной производительности.

График, представленный в докладе (Рисунок 5), показывает, как менялась совокупная факторная производительность (TFP) в Казахстане с 2002 по 2022 годы. TFP измеряет эффективность использования всех факторов производства, таких как труд и капитал, в процессе создания экономического продукта. Рост TFP свидетельствует об улучшении эффективности и технологическом прогрессе, тогда как снижение указывает на проблемы с производительностью и возможное ухудшение экономических условий.

В начале периода в 2002 году экономика демонстрировала значительный рост производительности на уровне около 9-10%. Однако уже через несколько лет начался спад, и к 2009 году рост фактически остановился и стал отрицательным, достигнув около минус 2%. В последующие годы ситуация оставалась нестабильной: периоды незначительного роста сменялись спадами, но ни один из подъёмов не привёл к устойчивому улучшению. Особенно резкий спад был зафиксирован в 2020 году, когда производительность снизилась до минус 5%, что было напрямую связано с коронавирусным кризисом. В 2021 наблюдалось некоторое улучшение по данному показателю, однако он скорее всего произошел из-за низкой базы 2020 года.

Стагнация факторной производительности экономики показывает, что мы не приближаемся, а отдаляемся от 30-ки развитых стран. Данный показатель говорит о том, что начиная с финансового кризиса 2008-2009 годов все меры правительства по повышению эффективности и конкурентоспособности экономики Казахстан давали обратный эффект.

Рисунок 5. Динамика TFP индекса Казахстана

Помимо проблемы с производительностью, также можно отметить проблему привлечения инвестиций в высокотехнологичные сектора обрабатывающей промышленности Казахстана. В частности, в "Концепции развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы" отмечается, что: "Инвестиции в традиционные сектора металлургии и нефтепереработки составляют большую часть, в то время как инвестиции в прочие отрасли обрабатывающей промышленности достаточно стабильны и не демонстрируют тенденцию к быстрому росту. Без учета базовых секторов показатель (инвестиций в высокотехнологичное производство) близок к простому воспроизводству".

В марте этого года МВФ опубликовал хорошее исследование "Call of Duty: Industrial Policy for the Post-Oil Era" в котором отмечалось, что многие страны-экспортеры нефти (включая Казахстан) пытались диверсифицировать свою экономику и, несмотря на большие инвестиции и несмотря на значительные улучшения в инфраструктуре, образовании и деловой среде, проводимые до сих пор стратегии не привели к каким-либо значительным успехам.

Например, согласно исследованию МВФ, нефтяные экспортеры Персидского залива успешно создали одни из самых благоприятных условий для ведения бизнеса с минимальными нормативными актами, низкими налогами и современной инфраструктурой. Они также обладают одними из самых гибких рынков труда в мире, если учесть практически неограниченную возможность импорта квалифицированной и неквалифицированной рабочей силы. Однако это не привело к сколько-нибудь значительному экспорту высокотехнологичных несырьевых товаров и услуг в этих странах. В предыдущей главе данной публикации были более детально показаны те же самые проблемы, которые имели место в Казахстане.

В данном исследовании МВФ также отмечается, что даже если в ближайшие два десятилетия есть небольшая вероятность наступления эры, когда нефть потеряет свою значимость, то это приведет к колоссальным потерям экспорта и бюджетных доходов в странах-экспортерах нефти. Такая вероятность означает, что диверсификация экономик-экспортеров нефти должна начаться без промедления, чтобы изменить сырьевую модель роста и поддержать уровень жизни населения в будущем. Далее авторы данного исследования доказывают, что шанс, когда нефть потеряет свою значимость в следующие два десятилетия, очень существенный; уже сегодня экспортёры нефти должны кардинально переосмыслить планы по индустриализации и диверсификации экономик.

По мнению авторов исследования МВФ, единственный путь к устойчивому долгосрочному росту в нефтяных странах – это создание в стране динамичных секторов экономики для экспорта средне- и высокотехнологичных товаров и услуг, что будет напрямую влиять на повышение факторной производительности и на обеспечение качественного роста экономики и благосостояния населения. Как указано в документе, чтобы изменить модель экономического роста в странах экспортерах нефти, правительствам этих стран необходимо выйти за рамки текущих рецептов экономического роста и сфокусироваться на устранении провалов рынка в торгуемых отраслях экономики.

В следующей главе анализируется действующая"Концепцию развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы" (Концепция), которая была утверждена в марте 2023 года. Аналитики сравнивают текущую промышленную политику Казахстана с тем, что рекомендуется в исследовании МВФ "Call of Duty: Industrial Policy for the Post-Oil Era" (2024) и в авторитетном исследовании – "The New Economics of Industrial Policy" (2023).

Как отмечают аналитики Halyk Finance, ни в прошлых, ни в новых документах официальной Системы государственного планирования не было и нет требования по критическому анализу прошлых государственных планов и мер по социально-экономическому развитию страны. Действующая Концепция развития обрабатывающей промышленности не была исключением из этой пагубной практики. В данном стратегическом документе проводится недостаточный анализ текущей ситуации, и никак не анализируется то, почему правительство десятилетиями тратило огромные средства на индустриально-инновационное развитие экономики, а результатов так и нет. При этом в самой Концепции отмечается следующее:

"За последние годы темпы роста обрабатывающей промышленности Казахстана были обеспечены преимущественно за счёт расширения участия страны в мировых сырьевых рынках (базовые металлы и материалы). Международное сообщество в виде международных институтов, представителей бизнес-сообществ и экспертов разделяет мнение о том, что сырьевой супер-цикл закончен и возможности экономического роста за счёт продажи товаров низких переделов исчерпаны. В этой связи назрел вопрос интенсивного развития обрабатывающей промышленности за счёт организации производства продуктов наиболее высокотехнологичной сложности, ориентированных на мировую торговлю, не подверженных внезапным изменениям закупочных цен на сырье".

В этой цитате из Концепции все верно, кроме периода. Сырьевой (некачественный) рост обрабатывающей промышленности происходил не в последние годы, а в последние 20 лет, когда активно осуществлялись программы "форсированного" индустриально-инновационного развития страны. Ранее в статье мы показали, что несмотря на все эти программы индустриализации, в Казахстане не было никакого существенного прогресса по развитию диверсификации, производительности и экспортной конкурентоспособности экономики.

Несмотря на правильный вывод из анализа текущей ситуации, сделанный в Концепции, и несмотря на правильное видение по главному направлению развития обрабатывающей промышленности, данный стратегический документ продолжает использовать те же подходы, которые не сработали в последние 20 лет.

Концепция развития обрабатывающей промышленности начинается с очень хорошего заявления, что "В Казахстане поэтапно реализуется политика промышленно-инновационного развития, направленная на создание высокопроизводительной и экспортоориентированной обрабатывающей промышленности". Однако далее в документе приводится полностью противоположное. Например:

"С учетом нынешних реалий для последующего углубления индустриализации перед Казахстаном стоят задачи качественного роста обрабатывающей промышленности, ориентированные на удовлетворение первоочередных нужд населения, как в продовольственных, так и непродовольственных товарах, обеспечения бесперебойной работы и развития отечественного производственного комплекса, и тем самым повышения самодостаточности экономики страны".

К сожалению, правительство до сих не хочет признать, что самодостаточность (импортозамещение) и экспортоориентированность – это два противоположных несовместимых направления промышленной политики. Международные исследования, упомянутые ранее, как раз и отмечают, что политика импортозамещения напрямую вредит индустриализации и диверсификации в стране. В Казахстане в прошлом и сейчас практически все государственные меры по развитию обрабатывающей промышленности относятся к инструментам импортозамещения, что приводит к крайне низкой эффективности промышленной политики за последние двадцать лет.

Импортозамещение в целом характеризуется защитой отечественных товаропроизводителей от внешней конкуренции путем: применения тарифных и нетарифных мер защиты от более дешевого и качественного импорта; предоставления субсидий; льготного кредитования и налогообложения; и так далее. Именно такой подход к индустриальной политике используется в Казахстане, начиная с 2008 года по сегодняшний день.

Все авторитетные международные исследования показывают, что хотя политика импортозамещения может создать рабочие места в краткосрочной перспективе (поскольку отечественные производители заменяют импорт от иностранных производителей), в долгосрочной перспективе такая политика приводит к более низкому росту ВВП и создает постепенное замедление технологического прогресса и конкурентоспособности в экономике страны. Особенно это касается стран с небольшим внутренним рынком, таким как в Казахстане.

В независимом Казахстане впервые промышленная (индустриальная) политика страны сформировалась в далеком 2003 году. Тогда был утвержден первый программный документ в этом направлении – "Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы". В первой версии стратегии очень хорошо и подробно говорилось о большой разнице между импортозамещающей и экспортоориентированной промышленной политике.

В частности, в этом правительственном документе тогда указывалось, что страны, используя политику импортозамещения, создавали отрасли, которые основывались не на реальной конкурентоспособности, а на возведенных административных и тарифных барьерах. Окрепнув, эти отрасли направляли свои ресурсы на лоббирование своих интересов через государство в целях дальнейшего сохранения политики импортозамещения вместо внедрения инноваций и современных технологий с целью повышения своей конкурентоспособности на внешнем рынке. В результате государственные ресурсы распределялись неэффективно, а национальные экономики проигрывали в международной конкуренции.

С другой стороны, ориентация отечественных производителей на экспорт предполагает полное отсутствие описанных выше правительственных мер по защите отечественных производителей от внешней конкуренции. Промышленная политика в этом случае должна быть направлена только на быстрый рост экспорта средне- и высокотехнологичных товаров и услуг, а не "на удовлетворение первоочередных нужд населения, как в продовольственных, так и непродовольственных товарах, обеспечения бесперебойной работы отечественного производственного комплекса".

В полноценной рыночной экономике правительство должно волновать только соблюдение добросовестной конкуренции, как со стороны импорта, так и внутри страны. В условиях добросовестной конкуренции, если отечественный производитель не может конкурировать с более дешевым и качественным импортом, то не нужно искусственно держать его на плаву за счёт государственных мер в ущерб налогоплательщикам (из-за финансовой поддержки государства) и в ущерб потребителям продукции (рост цен из-за ограничений на более дешевый импорт).

В экспортноориентированной промышленной политике самое главное – чтобы экспорт средне- и высокотехнологичных товаров и услуг из страны в целом превышал аналогичный импорт в страну. В этом случае в отсутствии сырьевого или около-сырьевого экспорта у страны будет экономическая устойчивость и международная конкурентоспособность за счёт высокотехнологичного несырьевого экспорта. Если отечественный производитель не экспортирует и не может конкурировать с более дешевым импортом, то он должен обанкротиться, а государству не нужно создавать для него "тепличные условия", чтобы сохранять его неэффективность. В целом государственный поддержка неэффективных производителей – это очень вредная практика, которая приводит к снижению международной конкурентоспособности страны.

По мнению аналитиков HF, одним из ярких примеров пагубной политики импортозамещения в Казахстане является автомобилестроение.

17 мая министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев провел встречу с депутатами мажилиса, а также с активистами по вопросам утилизационного сбора. Аналитики рассматривают два аргумента в пользу утильсбора, приведнных министром.

По мнению авторов, данные аргументы не выдерживают никакой критики и полностью противоречат планам по созданию высокопроизводительной и экспортоориентированной обрабатывающей промышленности в Казахстане.

Прежде всего, можно отметить, что в относительном выражении уровень государственной поддержки автопрома в Казахстане очень высок и находится на втором месте после сельского хозяйства. Однако, ни в автопроме, ни в сельском хозяйстве до сих пор нет никакого прогресса с экспортом продукции из этих секторов экономики. Так называемое "автомобилестроение" в Казахстане целиком рассчитано только на внутренний рынок и у правительства нет жестких требований по экспортной ориентированности автопрома взамен оказываемой помощи. В результате из иностранных автомобилей, собранных в Казахстане, экспортируется не более 5%, хотя должна быть полностью противоположная картина, когда экспортируется 95% машин.

По своей сути вся господдержка автопрома полностью представляет собой классическую политику импортозамещения. Чтобы создать "тепличные условия" на внутреннем рынке для "отечественных автомобилестроителей", правительство использует стандартный набор мер. Например, для защиты автопроизводителей от более дешевого импорта иностранных машин используются высокие ставки утильсбора и первичной регистрации на импортируемые машины. Из-за этого страдают потребители (население и бизнес), поскольку такие ограничения сильно повышают внутренние цены на авто, при этом аналогичные модели иностранных автомобилей, которые собирают в Казахстане, за границей стоят существенно дешевле.

Помимо этого, отечественный автопром получает огромные субсидии от государства в виде инвестиционных субсидий, сниженных налогов, льготного кредитования, льготного предоставления земельных участков и инфраструктуры и так далее. Такая госпомощь целиком происходит за счёт добросовестных налогоплательщиков (населения и бизнеса) и фактически идёт напрямую в карман владельцам автосборочных предприятий, а не приводит к росту высокотехнологичного экспорта из Казахстана.

Напомним, что автомобильная промышленность начала рассматриваться в качестве приоритетного сектора государственной поддержки начиная с "Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014 годы". Начиная с 2010 года планировалось, что создание автомобилестроения с высокой долей локализации позволит перейти на новый уровень индустриального развития. Предполагалось, что отрасль привлечет передовые технологии и приведет к развитию инженерно-технологических компетенций и НИОКР в стране. Однако с того времени никакого прогресса в этих направлениях так и не произошло, что напрямую связано с политикой импортозамещения.

В рамках политики импортозамещения местные автопроизводители выступают в роли типичных импортеров, которые в Казахстане занимаются мелко- и крупноузловой сборкой иностранных машин, чтобы получить высокую прибыль от государственной финансовой помощи и от мер по защите внутреннего рынка от более дешевого импорта. В такой ситуации отечественный автопром не заинтересован в экспорте иностранных машин, собранных в Казахстане, поскольку на внешнем рынке они будут неконкурентоспособны без государственной помощи.

Самое главное заключается в том, что для создания эффективного и конкурентоспособного автомобилестроения в любой стране очень важен масштаб производства. Наш внутренний рынок очень маленький, поэтому без массового производства автомобилей для экспорта в другие страны любой автомобиль, произведённый в Казахстане, будет стоить дороже импорта, поскольку в Китае, в Корее или даже в России масштабы производства на порядок больше, чем в Казахстане.

Если прекратить государственную поддержку отечественных автопроизводителей в Казахстане, то они однозначно обречены на провал из-за очень малого объёма производства, высокой себестоимости продукции, полной зависимости от зарубежных технологий и слабого внутреннего спроса. Если же государство продолжит субсидировать экспорт иностранных машин, собранных в Казахстане, то это будет означать, что налогоплательщики Казахстана будут оказывать финансовую помощь иностранным покупателям за рубежом, без какого-то положительного эффекта на экономику Казахстана.

Из-за полной ориентации нашего автопрома на внутренний рынок у нас невозможна локализация по производству компонентов для авто, таких как пластиковые детали, выхлопные системы, сиденья, мультимедийные системы, автошины, аккумуляторы и так далее. Это связано с тем, что казахстанская автомобильная промышленность не только очень мала по размерам, но она ещё очень сильно фрагментирована большим множеством автомобильных марок. В стране собираются около 170 моделей автомобилей от большого множества брендов. Такая очень большая фрагментация делает невозможной локализацию запчастей, поскольку она ещё больше снижает масштабы производства, как отдельных моделей автомобилей, так и комплектующих частей для них, что только повышает себестоимость и усиливает импортозависимость нашего автопрома.

Помимо этого, на сегодня в Казахстане не происходит никакой передачи передовых технологий автопроизводства, и так называемые "отечественные автопроизводители" не осуществляют собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Они просто делают сборку иностранных авто, чтобы заработать прибыль за счёт налогоплательщиков и высоких цен для потребителей до момента, пока не прекратится текущая крайне неэффективная государственная помощь.

С точки зрения неконкурентоспособности нашего автопрома на внешнем рынке также вызывает большие вопросы другой аргумент правительства о большой социальной значимости автопрома. Как говорил министр промышленности и строительства: "отмена утильсбора может оставить занятых на заводах людей без работы и убить целую отрасль производства в стране". То есть сам министр признал, что без защиты государства от более дешевого импорта наш автопром будет неконкурентоспособным даже на внутреннем рынке, не говоря уже об экспорте. При этом он не объяснил, зачем правительству необходимо поддерживать неэффективный бизнес за счёт налогоплательщиков и потребителей. В целом можно отметить, что в результате политики импортозамещения в Казахстане не работает рыночный процесс "созидательного разрушения" (creative destruction), когда с рынка оперативно уходят неэффективные компании, а вместо них приходят много новых и эффективных.

Вместо автомобилестроения нашему правительству нужно стимулировать производство отдельных компонентов для автомобилей именно на экспорт, а не на внутренний рынок, считают аналитики. Например, в текущий момент заканчивается строительство завода в Костанае по производству чугунного литья для двигателей КАМАЗ. 95% этой продукции будет экспортироваться. И это уже будет не просто экспорт чугунных болванок с низкой добавленной стоимостью. Литье для двигателей – это уже высокотехнологическое производство.

В конце декабря 2021 года главой государства был подписан Закон "О промышленной политике" (далее – Закон). Закон обсуждался в парламенте более одного года, но в результате в нём так и не появилось ничего принципиально нового. В нём лишь закрепили старые подходы по промышленному развитию страны, которые практически целиком относятся к импортозамещению и к командно-административному (нерыночному) вмешательству государства в экономику.

Подавляющая часть международных экономических исследований говорит о том, что прорывы в технологическом и инновационном развитии страны достигаются только благодаря развитым частному сектору и рыночным отношениям. Частный бизнес динамичен и предприимчив, ориентирован на эффективность и инновации и не боится рисковать, в то время как государство очень часто действует неэффективно и даже реакционно, сдерживает частную инициативу, мешает рыночному распределению ресурсов в экономике и очень часто поддерживает неэффективный бизнес. Утверждается, что именно частное предпринимательство и рыночные отношения вносят вклад в рост и диверсификацию экономики и в снижение бедности путем: усиления конкуренции, внедрения инноваций и новых технологий, наращивания производственного потенциала и эффективности и создания достойных рабочих мест.

К сожалению, в Законе вместо стимулирования рыночных отношений и международной конкуренции отечественной продукции наши чиновники собираются составить перечень приоритетных товаров, которые, по их мнению, будут конкурентоспособны на рынке, и затем они собираются стимулировать производство этих товаров антирыночными методами (методами импортозамещения), которые мешают развитию конкуренции с зарубежными аналогами. Именно такой подход к индустриальной политике используется в Казахстане начиная с 2008 года по сегодняшний день, однако результаты этого очень плачевные.

Закон о промышленной политике и Концепция по развитию обрабатывающей промышленности говорят, что в целях устойчивого развития обрабатывающей промышленности чиновники должны осуществлять предварительный анализ субъектов предпринимательства, который включает в себя анализ финансовой устойчивости, технического оснащения субъекта, бизнес-процессов, стратегии, его возможностей, результатов. Затем чиновник будет решать, насколько выбранное предприятие конкурентоспособно, чтобы дать ему субсидии, льготные кредиты и другие государственные преференции, описанные в законе. Затем, в соответствии с Законом, правительство будет подписывать с данным предприятием соглашение о повышении конкурентоспособности. В данном соглашении должны быть включены встречные обязательства предприятия, которые предусматривает набор обязательств по исполнению экономических показателей производства, в том числе социально значимых.

С точки зрения создания высокопроизводительной и экспортоориентированной обрабатывающей промышленности в Казахстане в этом процессе по выбору предприятий обрабатывающей промышленности для государственной помощи плохо абсолютно все, заявляют авторы обзора.

"Прежде всего в этом процессе по раздаче льготной госпомощи можно отметить, что в нём чиновники заменяют собой рыночные отношения, что создает для них отличные коррупционные возможности. Помимо коррупционных возможностей, использование "ручных" и антирыночных (командно-административных) методов распределения ресурсов в экономике создает раздутый и избыточный аппарат чиновников, что только наращивает неэффективные государственные расходы.

Это рынок, а не чиновники должны делать анализ и принимать решения о перспективности и конкурентоспособности определенного бизнеса. Финансировать такие проекты должно не государство, а венчурные инвесторы, фондовый рынок и банки. В Казахстане множество "прорывных" проектов, выбранных государством, были провалены, но ни один чиновник не пострадал от этого, только если он не был пойман на коррупции напрямую", — отмечают аналитики.

Также, как было сказано ранее, раздача субсидий и налоговых преференций отдельному бизнесу создает недобросовестную конкуренцию на рынке, а также "тепличные условия" для бизнеса. Такая государственная помощь однозначно имеет негативный долгосрочный эффект на конкурентоспособность экономики в любой стране. Вместо такой антирыночной помощи государство должно вкладывать деньги в развитие физической и рыночной инфраструктуры, в человеческий капитал, в субсидирование научных исследований, инноваций, НИОКР и так далее.

Особо отмечается, что власти в Казахстане постоянно пытаются наложить на бизнес дополнительную социальную нагрузку, что очень негативно влияет на инвестиционный и бизнес-климат в Казахстане. У любого бизнеса есть только одна социальная нагрузка – это добросовестно платить все налоги. Затем государство за счёт своих налоговых доходов исполняет свои социальные обязательства.

Также можно отметить, что подписание соглашение о повышении конкурентоспособности между государством и бизнесом рассчитано только на крупный бизнес. Ни один чиновник не будет делать анализ и подписывать такие соглашения с малым или средним бизнесом. То есть, как это постоянно было в прошлом, МСБ остаётся за бортом такой госпомощи.

Помимо соглашений о повышении конкурентоспособности, в Законе и Концепции привлекают внимание большие планы чиновников по так называемым регулируемым закупкам государственного, квазигосударственного сектора, а также закупкам недропользователей. Надежда чиновников на то, что государственные закупки будут играть важную роль в развитии экспортоориентированного бизнеса в Казахстане – это ещё одно проявление нерыночных командно-административных подходов и нежелания снижения доли государства в экономике.

Также попытки правительства дать дополнительную нагрузку на недропользователей, заставляя их покупать отечественные товары и услуги, даже если они более дорогие и менее качественные (требования по местному содержанию), тоже не поможет развить конкурентоспособный и экспортоориентированный бизнес в Казахстане. Более того, требования по местному содержанию к недропользователям резко снижают инвестиционную привлекательность в разведке и добыче полезных ископаемых в Казахстане, о чём мы более подробно писали в нашем "Обзоре нефтяного сектора".

К сожалению, и в Законе о промышленной политике, и в Концепции чиновники решили пойти ещё дальше и ещё больше снизить инвестиционную привлекательность Казахстана для недропользователей. Например, в Законе есть отдельная статья по обеспечению более дешевым отечественным сырьем предприятий обрабатывающей промышленности. То есть, правительство будет заставлять недропользователей продавать сырье на внутренний рынок по цене ниже экспортных цен, что будет очень негативно сказываться на рентабельности проектов по разведке и добыче природных ресурсов. Такое требование однозначно уменьшит инвестиции в добывающие секторы экономики, которые на сегодня являются фундаментом экономики Казахстана.

Также важно отметить, что в Законе отдельно прописаны государственные меры финансово-экономического оздоровления субъектов промышленно-инновационной деятельности. Спрашивается, зачем нужны эти "особые" нерыночные подходы для спасения производственных компаний, избранных чиновниками? В соглашении между Правительством, Нацбанком и AРРФР о координации мер макроэкономической политики на 2021-2023 годы по поводу оздоровления несостоятельных компаний указано следующее: "Одним из ключевых факторов здоровой бизнес-среды является наличие рыночной дисциплины в отношении несостоятельных и неэффективных компаний. Своевременный и упорядоченный вывод несостоятельных компаний с рынка и передача их активов более эффективным предпринимателям с минимальными потерями позволят повысить продуктивность и рентабельность экономики".

В исследовании МВФ "Call of Duty: Industrial Policy for the Post-Oil Era" даются очень хорошие рекомендации экспортерам нефти о том, как изменить свои политики, чтобы реально добиться индустриализации и диверсификации своих экономик. Мы полностью согласны с данными рекомендациями. Для Казахстана мы более детально хотели бы отметить следующее:

Требуется кардинально переделать текущую "Концепцию развития обрабатывающей промышленности Республики Казахстан на 2023-2029 годы", а также Закон "О промышленной политике". Необходимо полностью прекратить политику импортозамещения и перейти только на поддержку экспорта и добросовестной конкуренции. В то же время следует поощрять внутреннюю конкуренцию, чтобы повысить шансы на выживание экспортоориентированной отрасли, поскольку не все фирмы добьются успеха. Такой переход от импортозамещения к экспортной ориентированности означает большую и кардинальную реформу, что полностью совпадает с целями недавного указа президента о либерализации экономики.

Надо поменять определение "конкурентоспособность" в законодательстве Казахстана. В первой версии Стратегии 2003-2015, утверждённой в 2003 году, давалось очень хорошее определение конкурентоспособности предприятий: "Под конкурентоспособностью должно пониматься способность казахстанских предприятий производить продукцию и услуги на экспорт. Другими словами, продукция обрабатывающей промышленности должна соответствовать или быть лучше аналогичной зарубежной продукции и быть конкурентоспособной по цене". Сейчас власти не хотят использовать такое определение, поскольку в Казахстане очень плохо с экспортом средне- и высокотехнологичной продукции.

Необходимо кардинально пересмотреть прямую государственную поддержку бизнесу. Текущая государственная помощь для бизнеса приводит к искажению в рыночной мотивации к повышению его конкурентоспособности (прежде всего – повышению производительности). Помимо этого, защита от внешней конкуренции и прямая госпомощь в виде субсидий и различных преференций также формирует иждивенческие ожидания бизнеса по отношению к государству. Вместо такой антирыночной помощи государство должно вкладывать деньги в развитие физической и рыночной инфраструктуры, в человеческий капитал, в субсидирование научных исследований, инноваций, НИОКР и так далее.

"Необходимо создание равных условий для всех компаний несырьевого сектора (включая сферу услуг), независимо от того являются ли они приоритетными с точки зрения правительства. В целом чиновникам нужно прекратить выбирать приоритеты для государственной поддержки. Наша сравнительно недолгая история индустриально-инновационного развития показала, что очень часто такие приоритеты были выбраны неправильно и очень много государственных денег были потрачены впустую. Развитые рыночные отношения и частное предпринимательство сами определят, какой бизнес в Казахстане будет иметь международную конкурентоспособность", — резюмируют аналитики Halyk Finance.

Изображение StockSnap с сайта Pixabay